砂電池とは?開発するフィンランドのPolar Night Energy とその他の熱電池開発スタートアップについて

フィンランドのスタートアップ、Polar Night Energyが2025年6月、同国南部のポルナイレンに建設した、砂電池を稼働させた。砂電池は熱電池の一種である。

砂電池の熱を地域暖房ネットワークへ供給することにより、年間160トンの二酸化炭素(CO2)排出を削減する。また、Polar Night Energyは砂電池から電気への再変換の実現を目指す。

そもそも熱電池とは、そしてPolar Night Energyの取り組みについて、本稿で取り上げる。

熱電池の概要|電気から熱に変換したエネルギーを必要なときに利用

熱電池は、電気を熱に変換し、それを蓄えておくエネルギー貯蔵のシステムである。

例として、トースターとそれを使って焼くパンは、仕組みとしては熱電池と同じだ。電気は抵抗体である電熱線へ伝わり、そこで熱を発する。そして、熱によってパンが焼かれる。トースターの場合は、パンを焼いて終わりだが、熱電池ではパンに当たる部分をエネルギーの貯蔵が可能なものにして、必要なときにそこから熱エネルギーを引き出す。

実際の熱電池のプロセスを、詳細に取り上げる。

- 発電

- 変換

- 貯蔵

- 断熱

- 供給

熱電池を利用する場合の発電は、再生可能エネルギー源を想定している場合が多く見られる。安定的な発電が難しいケースが多い風力発電や太陽光発電などは、需要以上の発電量となってしまうことがあれば、需要の分だけ供給できない場合もある。

そこで、需要以上の発電量となった際、熱エネルギーに変換し、熱電池に蓄えておくということだ。変換は、前述のトースターと同様、抵抗体で熱を生成する。

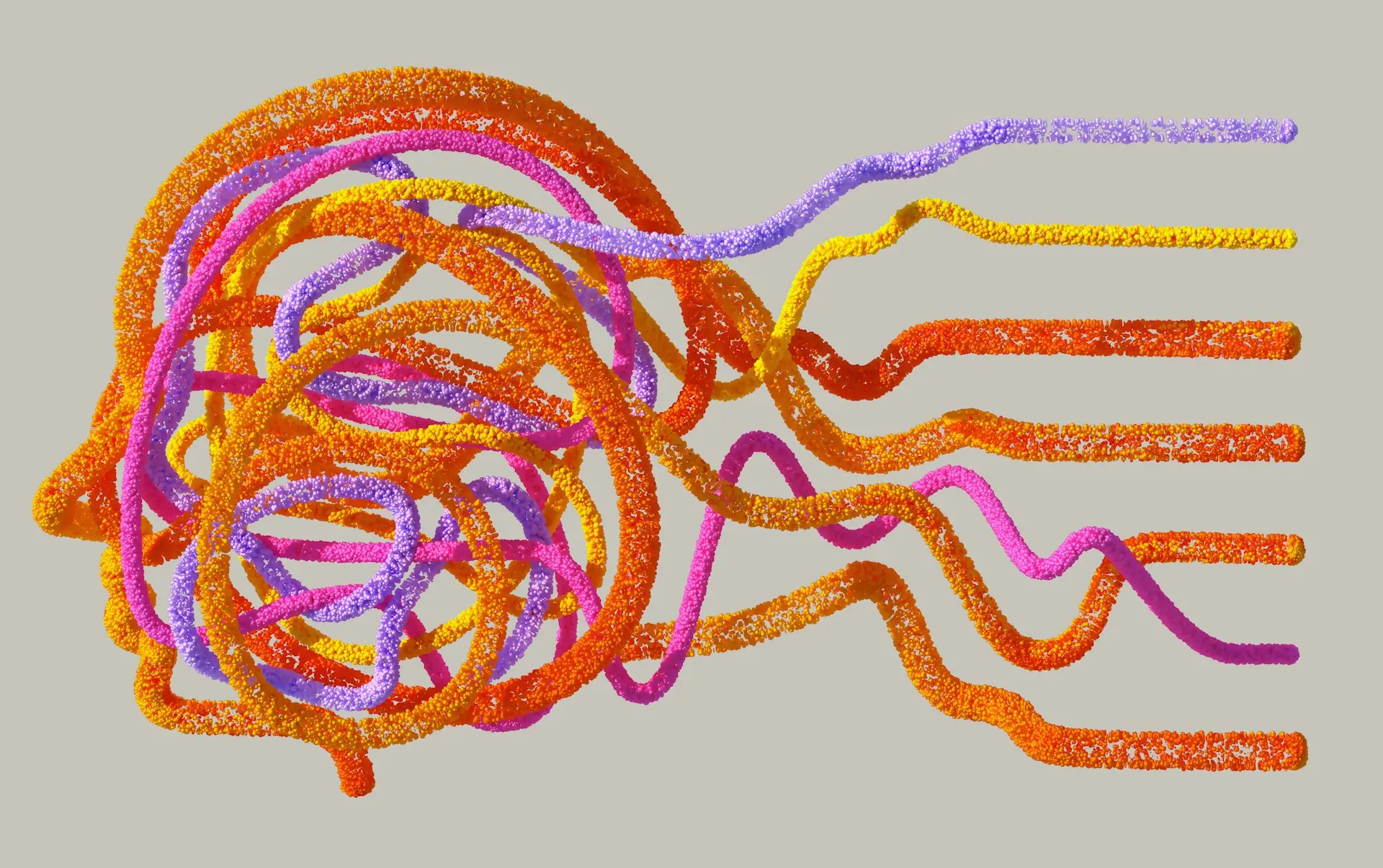

Polar Night Energyが公開する熱電池/砂電池の概念を示すイラスト(同社プレスキットより)

Polar Night Energyが公開する熱電池/砂電池の概念を示すイラスト(同社プレスキットより)

そして、グラファイトや砕石などといった熱を蓄えられる物体に貯蔵。また、熱を保持するために熱電池には断熱も施される。

そして、必要になったとき供給するという流れだ。なお、熱に変換したエネルギーを再び電気に戻すのは効率が悪いため、熱のまま供給する。よって、熱電池から供給するエネルギーはPolar Night Energyと同様、暖房に利用したり、熱エネルギーが必要な工場で利用したりする。

少し話が戻るが、再生可能エネルギーが発電方法となることによって、当然、CO2排出を根本からなくす、減らすことが可能だ。

ポルナイレンの砂電池のスペック|夏季で1カ月分の熱需要に相当

Polar Night Energyの砂電池も、ここまで記した熱電池の仕組みで熱を貯蔵する。そして、貯蔵する役割を果たすのが、砂だ。

どういった砂を使うかは、電池の設置者などによって変わる。冒頭で挙げたポルナイレンの砂電池には、砕石ソープストーンと呼ばれるものを利用。これはTulikiviという暖房機器メーカーが暖炉の材料として使っているもので、Polar Night Energyは「副産物」と紹介していることから、端材などであると見られる。

蓄熱で使われるソープストーン(Polar Night Energyプレスキットより)

蓄熱で使われるソープストーン(Polar Night Energyプレスキットより)

また、2022年にフィンランドのカンカーンパーという町で、ポルナイレンより小規模の砂電池を設置した際には、建設用でありながら使われなかった砂が蓄熱の素材となった。つまり、Polar Night Energyは可能な限り既存の砂を利用している。

ここでは、最新の砂電池であるポルナイレンのもののスペックを取り上げる。

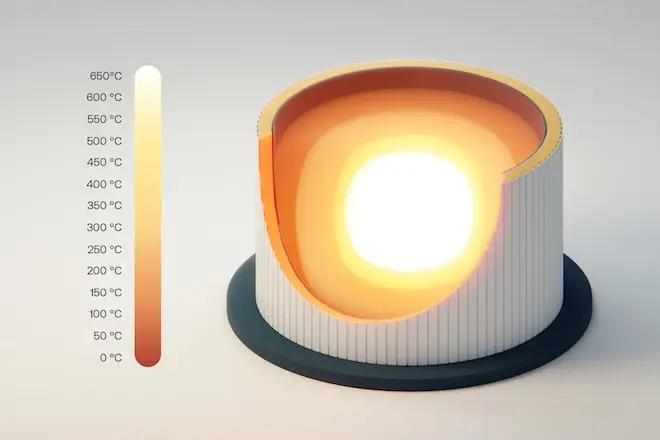

- 蓄電容量:100メガワット時

- バッテリーのサイズ:高さ約13メートル、幅約15メートル(円筒形)

- 砂の量:2000トン

- 出力温度:400度

ポルナイレンの砂電池(Polar Night Energyプレスキットより)

ポルナイレンの砂電池(Polar Night Energyプレスキットより)

100メガワット時という容量は、ポルナイレンの熱需要と比較すると夏季は1カ月分、冬季は1週間分に相当する。そのため、ポルナイレンの地域暖房ネットワークでは石油の使用を段階的に削減、木質チップの消費量も従来の60パーセントに抑制する。

企業としてのPolar Night Energy

続いて、Polar Night Energyの企業概要を取り上げる。

- 設立:2018年

- 拠点:フィンランド・ピルカンマー

- 創業者:Tommi Eronen氏、Markku Ylönen氏

- 最新の資金調達:シード資金調達ラウンド(2021〜2024年)

- 資金調達総額:€8.1m(約14億円)

- 投資家の一例:Jonathan Oppenheimer氏(De Beers元幹部の投資家)

共同創業者のTommi Eronen氏はCEO、Markku Ylönen氏はCTOを務めている。2人は、Tampere University of Technology(タンペレ工科大学)在学中に出会い、同大学でEronen氏は発電所工学の修士号、Ylönen氏は応用力学の博士号を取得した。

Eronen CEO(左)とYlönen CTO(Polar Night Energyプレスキットより)

Eronen CEO(左)とYlönen CTO(Polar Night Energyプレスキットより)

€8.1mという資金調達総額は決して大きい額というわけではないが、裏を返せば砂電池が非常に低コストで建設、運営できるものともいえそうだ。

また、オフィシャルサイトによると従業員数は21人だという。

熱から電気への再変換「P2H2P」も開発中

前述の通り、電気から熱に変換したエネルギーを再度、電気へと変換することは、効率面で芳しくないためあまり行われることはない。

しかし、Polar Night Energyは「Power to Heat to Power (P2H2P)」と名付けた電気への再変換を行う砂電池を開発中。2026年の製品化を目指す。

蓄熱時の動作温度を上昇させることで、熱電変換の効率化を図る。そのため、開発では砂電池の設計の他、「部品の選択に重点」を置く、とPolar Night Energyは説明する。より高い温度で長時間、蓄熱でき、なおかつ電気への再変換時にできるだけ抵抗が少ないなどの部品を吟味していると見られる。

また、発電効率は30〜35パーセントで、燃焼式発電所と同程度だとPolar Night Energyは説明。もっとも、近年は50〜60パーセント程度の発電効率を有する方式も開発されているため、あくまでも従来の火力発電などと同程度となる。

2025年4月には、フィンランドのヴァルケアコスキでP2H2Pのパイロットプラント建設が決定。同年秋に着工する予定だ。

その他の熱電池開発スタートアップ

ここでは、Polar Night Energyと競合する熱電池開発スタートアップを3社、取り上げる。

本節で取り上げるスタートアップ3社。公開情報より編集部制作

本節で取り上げるスタートアップ3社。公開情報より編集部制作

Sunampは米国企業だが、熱電池に関しては英国スコットランドのエディンバラ大学などによる技術を中核とする。その技術とは、高性能相変化材料(PCM)で蓄熱するものだ。

従来の熱電池などに使われていたPCMは炭素ベースであったりエネルギー効率が悪かったりしていたが、Sunampは酢酸ナトリウム三水和物を主成分とし、これらの課題を克服。なお、酢酸ナトリウム三水和物はポテトチップスの香料としても利用されるものである。

Sunampの熱電池の設置方法を解説する動画

一方、米Electrified Thermal Solutionsは、マサチューセッツ工科大学(MIT)からスピンアウトした企業で、本社もマサチューセッツ州に置く。

同社の「Joule Hive」という熱電池の主体となるのは、れんが。蓄熱だけでなく、前半で説明した熱電池の仕組みでいうところの抵抗体(トースターでいえば、電熱線に当たる部分)の役割も、れんがが担う。

Electrified Thermal Solutions と同じ、米マサチューセッツ州のFourth Powerは蓄熱にグラファイトを利用。最大500時間の蓄熱が可能となっている。

まとめ|地域への熱供給以外にも活路はある

Polar Night Energyが現在、主要な顧客としているのは地域暖房の運営会社だ。しかし、ウェブサイトでの記述からはそれ以外の企業、産業向けの事業展開を想定していることがうかがえる。

つまり、日本の製造業でも自社で発電や蓄電装置を導入する例があるが、これらと同様のソリューションになり得るということだ。具体的には、材料の鍛造や熱処理などを行う企業、プールや温浴サービスを有するホテル・複合施設などが想定できる。

また、Polar Night Energy以外の熱電池開発スタートアップも、P2H2Pのような付加価値を生む技術を築き上げていくことが、期待される。

参考文献:

※1:Clean Energy 101: Thermal Batteries, Colm Quinn他, RMI(リンク)

※2:Polar Night Energy(リンク)

※3:Finnish "sand battery" offers solution for renewable energy storage, Rima Sabina Aouf, dezeen(リンク)

※4:Finland warms up the world’s largest sand battery, and the economics look appealing, Tim De Chant, TechCrunch(リンク)

※5:ガスタービン・コンバインドサイクル発電プラント(GTCC), 三菱重工(リンク)

※6:Sunamp(リンク)

※7:Electrified Thermal Solutions(リンク)

※8:Fourth Power(リンク)

【世界の熱電池の技術動向調査やコンサルティングに興味がある方】

世界の熱電池の技術動向調査や、ロングリスト調査、大学研究機関も含めた先進的な技術の研究動向ベンチマーク、市場調査、参入戦略立案などに興味がある方はこちら。

先端技術調査・コンサルティングサービスの詳細はこちら

CONTACT

お問い合わせ・ご相談はこちら