【展示会レポート】Renato Panesi COOが明かす、D-Orbitの現在。他のスタートアップと積極的なジョイントを進める真意とは?

2025年7月末、イタリアの宇宙輸送スタートアップであるD-OrbitのRenato Panesi共同創業者兼最高商務責任者(CCO)が来日。東京で開催された宇宙関連の展示会「SPEXA」(RX Japan主催)にて同月30日、講演した。

D-Orbitについてあらためて編集部の視点から取り上げるとともに、講演で明かされた近況を取り上げる。

参考記事:衛星運搬のD-OrbitがシリーズCで約245億円を調達。リードインベスターは丸紅

D-Orbitはどのようなスタートアップなのか|すでに宇宙輸送ミションを20回近く実施

D-Orbitの概要から見てみたい。

- 設立年:2011年

- 拠点国:イタリア

- 最新資金調達フェーズ:シリーズC

- 資金調達総額:$201.2m(約297億円)

同社は、連続起業家であるLuca Rossettini CEOとPanesi COOにより設立。Panesi氏は、イタリアの防衛装備品メーカーであるFinmeccanica(旧Oto Melara)で、航空関連のエンジニアや営業部門のマネージャーを務めていた。

先程の参考記事のタイトルにもあったように、丸紅もD-Orbitの投資家の1社である。Panesi氏の講演でも、このパートナーシップについて言及があった。

事業内容

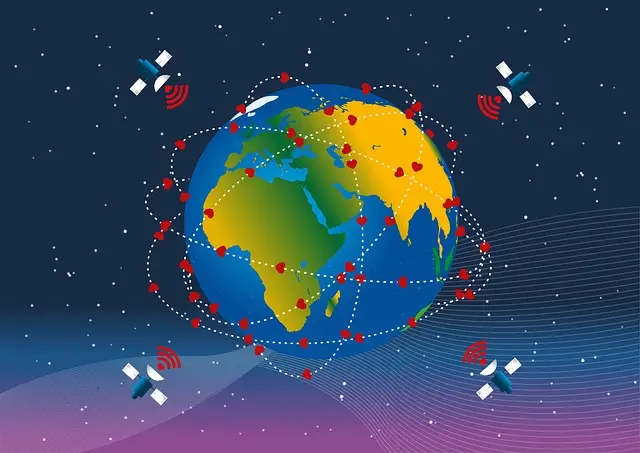

D-Orbitの中核的な事業となるのが、ION Satellite Carrierを用いた宇宙での輸送・物流だ。Starlinkの登場によって人工衛星を集団で運用する「衛星コンステレーション」が知られるようになった。こうした衛星コンステレーションの構築でD-Orbitが参画する場合は、輸送機ともいえるION Satellite Carrierを用いて各衛星を精密に配置していく。

現状では、人工衛星の輸送にとどまっているが、将来的にはスペースデブリの回収や人工衛星の修理なども行うことを目指す。

ION Satellite CarrierはSpaceXのFalcon 9に載せられ、宇宙空間へ到達する。2025年6月には18・19回目のミッションのため、打ち上げが行われた。

また関連事業として、人工衛星に関する損害保険の販売やミッションの設計なども提供する。

共同創業者のPanesi氏自身が説明するD-Orbitの現在|欧州、そして日本企業との事例

それでは本題となるPanesi CCOの講演を、トピックごとに取り上げる。まず、Panesi氏が冒頭で述べた言葉を挙げたい。

「宇宙(に関する事業)は、常に国々を結び付けてきた。

私たちは同じ重力に引き寄せられている。私たちは同じような希望を持って動かされ、挑戦している。私たちは、この意味で一緒にいるといえるだろう。

こうした中で、宇宙は真の商業化時代の幕開けを迎え、市場となりつつある。この新たな宇宙の時代は、競争によって定義されるのではなくネットワークによって定義される」

D-Orbitに関する具体的なトピックとして、欧州宇宙機関(ESA)との軌道上サービス契約の締結から、見ていきたい。

ESAとの190億円超の契約となったRISEミッション

「われわれは、静止軌道上で運用、サービスを提供する仕組みを開発中だ」と語る、Panesi氏。この発言は、D-OrbitとESAとの間で締結した、軌道上サービスを指す。2024年10月に発表したもので、€119m(約194億円。当時レート)の契約となった。

ミッションは「RISE」と名付けられ、軌道上を周回する既存の人工衛星に対し、燃料補給や改修などを行う。従来、寿命が訪れれば放置していた人工衛星を長寿命化し、スペースデブリの削減を目指すものだ。

RISEのイメージ図(ESAプレスリリースより)

RISEのイメージ図(ESAプレスリリースより)

講演でPanesi氏が「2028年に開始する」と話した試験的なミッションは、RISEを準備軌道に投入。テスト、リハーサルを行った後に、静止軌道へと移行させる。

そして、稼働中の人工衛星とドッキングさせるわけだが、そもそも、こうした衛星は改修などを想定していないため、ドッキングできる構造になっていない。そこで、RISEにはリングを設け対象の人工衛星を固定する。RISEが人工衛星の制御ができると証明した後、分離する流れだ。

こうしたRISEのミッションは、スペースデブリの削減といった、ある種の持続可能性に注目が集まりがちだ。もちろん、それも非常に大切な側面であるが、Panesi氏は講演で輸送・物流面での重要度を訴えていた。

「物流は単なるサービスではない。宇宙経済のバックボーンである。なぜならば、人類が宇宙に建設しようとしているものは、適切な物流サービスを必要とするからだ」

少し分かりづらいと感じる読者もいるかもしれないが、新たな構造物をつくる際も既存の宇宙に存在する人工物を修理する際も、どちらも物流がなければ成し得ないという意図だと、理解できる。

日本企業とは丸紅の他、Pale Blue、アストロスケールと協業

続いて、日本企業との協業に話が移った。

まず話題に上ったのが、投資家でもある丸紅について。Panesi氏は、「数年前に商業的なパートナーシップが始まった」「丸紅は重要な投資家でもある」「この関係は、長期的な協力に向けた共通のビジョンの上に築かれている」とコメントしている。

丸紅はD-Orbitに出資した際、「本出資を通じて、衛星の軌道投入・運用支援・軌道離脱等のサービスを提供する『衛星向け総合ソリューションプロバイダー』を目指」すと述べていた。日本、もしくは、アジア圏でのD-Orbitのサービスを販売していく際にも、丸紅が関与しているとも考えられる。

さらにPanesi氏は「Pale Blueと仕事をする機会があった」と述べる。Pale Blueは、水を推進剤とした小型衛星用エンジンを開発する、東京大学発のスタートアップ。2025年1月、D-OrbitのION Satellite CarrierでPale Blueの水イオンエンジンを軌道上まで運ぶ契約の締結について、発表があった。輸送後、Pale Blueは軌道上で実験を行う予定だ。

Pale Blueの浅川純共同創業者兼代表取締役(左)とPanesi氏(Pale Blueプレスリリースより)

Pale Blueの浅川純共同創業者兼代表取締役(左)とPanesi氏(Pale Blueプレスリリースより)

契約時、2025年6月と10月に打ち上げ予定との発表があったが、本稿執筆時点で続報の発信は見られない。

また、D-Orbitはアストロスケールホールディングスとも協業。2024年12月の発表によると、D-Orbit、アストロスケール、ClearSpace(ルクセンブルク)の3社が共同で英科学イノベーション省から£691k(約1億3000万円)の助成金を受給した。Panesi氏は「欧州、米国、英国のアストロスケールとも協力」という言い回しをしており、アストロスケールをグローバルなスタートアップと受け止めていることには、こうした経緯があるようだ。

まとめ|サステナブルビジネスで広がるライセンス供与での収益確保

Panesi氏は講演の冒頭、「宇宙は国々を結び付けてきた」「私たちはともにいる」などといった発言をしていた。振り返ってみると、これは宇宙での事業には協力が必要だということを示唆するものだった。

たとえば、次の発言がそれを表すものだ。

「ドッキングでは、共通のインターフェースが必要だ。これを実現するには、標準化についての合意、サービス事業者間でのメカニズムの共有についての合意が必要になる」

以上に限らず、Panesi氏は宇宙空間での協力、協業が必要だと説き、それによって気候変動や災害といった社会課題に対するサーベイが可能になると述べた。また、D-Orbit自体がPale Blueやアストロスケールといった、地理的に遠く離れた企業とのパートナーシップにも積極的な姿勢が、協業の重要性を示しているといえよう。

参考文献:

※1:D-Orbit(リンク)

※2:Luca Rossettini, LinkedIn(リンク)

※3:Renato Panesi, LinkedIn(リンク)

※4:ESA to build first in-orbit servicing mission with D-Orbit, ESA(リンク)

※5:イタリア D-Orbit社へのリードインベスターとしての出資参画について, 丸紅(リンク)

※6:Space Sustainability Consortium Set to Unlock Economic Growth in UK Space Sector, D-Orbitのプレスリリース(リンク)

【世界の宇宙開発の技術動向調査やコンサルティングに興味がある方】

世界の宇宙開発の技術動向調査や、ロングリスト調査、大学研究機関も含めた先進的な技術の研究動向ベンチマーク、市場調査、参入戦略立案などに興味がある方はこちら。

先端技術調査・コンサルティングサービスの詳細はこちら

CONTACT

お問い合わせ・ご相談はこちら