2025年9月時点の中国におけるヒューマノイド開発動向|UBTechやFourierなどの最新モデル

2025年5月、中国企業によるヒューマノイドの開発動向を取り上げた。

参考記事:進展著しい中国発ヒューマノイド、マルチモーダルAIの進化が支える|2025年上半期の各社状況

公開から4カ月程度しか経っていないものの、このとき取り上げた企業の中には新たな動きを見せている場合があり、また紹介できなかった企業もある。2025年9月時点の中国企業によるヒューマノイド開発動向を取り上げる。

UBTech Robotics Corp(優必選科技)|2025年7月に「Walker S2」を発表

前回の記事では、UBTechの「Walker C」と「Walker S1」を取り上げた。そして、2025年7月、同社は産業用ロボットのラインナップであるWalker Sシリーズの新モデル「Walker S2」を発表した。

Walker S2は全高176センチメートルで、重量は70キログラムだ。片手の把持力が7.5キログラム、また指先の把持力だけでも1キログラムと、比較的重いものを運ぶことができそうなスペックとなっている。また、搭載したLLM、マイク、スピーカーにより、人間とのコミュニケーションが可能となっている。

把持力については、以下の動画のように自らバッテリー交換を行えることからも、どれくらいの重さのものを持てるかがイメージできそうだ。

Walker S2がバッテリーを交換する動画

以上のバッテリー交換は、3分でできるという。どれほどの稼働量でのデータであるかは明らかでないものの、UBTech はこのバッテリー交換により7日間の連続稼働が可能だとしている。メンテナンスは別として、電気さえ供給できていれば、一度、記憶させた単純作業を何の指示もなく続けることもできそうだ。

Fourier(傅利葉智能集団)|ケアロボット「GR-3」を発表

Fourierも前回、取り上げており、「GR-1」と「GR-2」というヒューマノイドを紹介した。

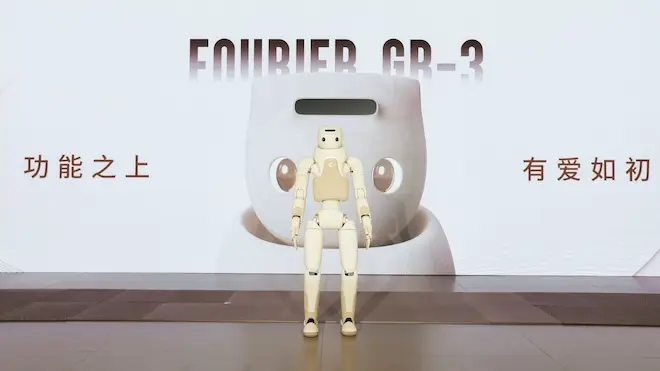

そして2025年8月、これらに続く「GR-3」を同社は発表している。GR-1、GR-2は、スリムで近未来を感じさせるルックスだったが、GR-3は丸顔で、また人間の目をイメージさせるパーツが付いているのが過去のモデルと大きく異なる。

GR-3(Fourierプレスリリースより)

GR-3(Fourierプレスリリースより)

これは、過去のモデルと用途が異なっていることが背景にあるといえそうだ。

GR-1、GR-2は、工場・倉庫での作業の他、店舗や国際会議場での案内などで使われるヒューマノイドである。一方、GR-3は「ケアロボット」と位置付けられたもの。介護支援を主たる用途としており、その他、子どもとのコミュニケーションも想定している。

つまり、現役世代の人と比べて心身両面のケアを必要とする人のためのロボットであるから、柔和な印象のあるデザインとなっているのだろう。

GR-3は、全高165センチメートル、重量71キログラムだが、物体の把持力は明らかになっていない。下の画像のように支援が必要な人の家事をこなすことはできそうだが、ベッドと車椅子との間などで人を移動させるといった仕事までは想定していないと見られる。

GR-3の用途のイメージ写真(Fourierプレスリリースより)

GR-3の用途のイメージ写真(Fourierプレスリリースより)

Ant Group|Alibaba系フィンテック企業がヒューマノイド開発に着手

次に取り上げるのは、ヒューマノイドの実機はまだ発表されていない事例だ。Alibaba Group Holdingのフィンテック企業であるAnt Groupは、2024年よりヒューマノイドの開発を進めている。

まだオフィシャルサイトにはヒューマノイドに関する記述はない。しかし、2025年2月にはAntがヒューマノイドに関する技術者を募集していることが報じられた。モーションコントロール、ソフトウエアとハードウエアを統合できる人材、ボディ設計などの募集が行われていたという。

給与は年収で最大112万元(約2300万円。現行レート)に上る。

また同時期、Morgan Stanleyの「Humanoid Robots 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain」というレポートに、Antの名がBaiduやUBTechといった先行企業とともに記載された。

EngineAI|最新モデルは「SA02」

深センに本社を置くEngineAI は、設立から2年ほどでありながら、すでにヒューマノイドを複数、発表している企業だ。まず、どのような企業であるかから見てみたい。

EngineAIは2023年10月、設立。ウェブサイトに記されている沿革や社名から、当初は汎用AIの開発を行っていたことが分かる。もっとも、創業者兼CEOのZhao Tongyang氏は、XPENG Motors(小鵬汽車)のロボティクス部門であるXPENG Roboticsの共同創業者であり、その頃から開発していたヒューマノイド「PX5」を設立の翌年である2024年に、EngineAIのプロダクトとして発表した。

同年中に、「SE01」「PM01」を相次いで発表。2025年8月には全高125センチメートルという小さいサイズのヒューマノイド「SA02」を発売している。SA02の価格は3万8600元(約79万円)だ。

PM01(EngineAIプレスリリースより)

PM01(EngineAIプレスリリースより)

また、2025年7月にはプレシリーズA++資金調達ラウンドおよびシリーズA資金調達ラウンドの完了を発表した。調達額は、両ラウンドを合わせ10億元(約205億円)。中国のEC大手であるJD.comが主導し、CATLのコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)であるCATL Capital、小売・不動産企業のYintai Groupなどが参加した。

Leju Robotics|ヒューマノイドの他、物流ロボットも開発

Leju Roboticsは、ヒューマノイドの他、プログラミング教育向けロボットや病院物流ロボット、大型輸送ロボットを開発、販売する。生産ラインで使うようなロボットこそ開発していないものの、総合的なロボットメーカーと呼んで差し支えない企業であるだろう。

Lejuの分類によると、開発するヒューマノイドは2種類ある。フルサイズの「汎用ヒューマノイド」と「小型/中型ヒューマノイド」だ。2016年の設立で、同年中にはヒューマノイドの初代モデルを発売している。2023年に、現在もフルサイズのヒューマノイドのラインナップにある「KUAVO」の初期型を発売した。

現行のフルサイズのヒューマノイドは「KUAVO-MY」と「KUAVO 3.0」の2種だ。

まとめ|官民両方からの強い後押しで発展

中国のヒューマノイド開発が著しいのは、民間からの投資が盛んなことに加え、政府の大きな後押しもある。Antについて報じるReutersの記事(参考文献※6)によると、2025年2月に開かれた習近平国家主席と民間企業との会合では、Unitree Roboticsの創業者に最前列の席が与えられたという。Unitreeは前回の記事で取り上げた、中国のロボティクス企業だ。

こうした背景から、ヒューマノイド分野に投資や参入が相次いでいるというのが、欧米メディアの見方である。

参考文献:

※1:UBTech Robotics Corp(リンク)

※2:UBTechによるWalker S2に関する投稿, LinkedIn(リンク)

※3:UBTech’s Walker S2 marks a leap towards uninterrupted robotic work, Digital Watch(リンク)

※4:Fourier(リンク)

※5:Meet GR-3: Beyond Function, Designed to Care. Fourier to Unveil Its First Care-Centric Humanoid, Fourierのプレスリリース(リンク)

※6:Ant Group enters China's growing humanoid robot industry amid rising tech interest, Reuters(リンク)

※7:Ant Group hires for development of embodied intelligence humanoid robots, Jessie Wu, TechNode(リンク)

※8:EngineAI(リンク)

※9:EngineAI Debuts at CES 2025 with Revolutionary Robotics Lineup, EngineAIのプレスリリース(リンク)

※10: EngineAI to launch SA02, a $5,500 humanoid robot aimed at young people, TechNode(リンク)

※11:Leju Robotics(リンク)

【世界のヒューマノイドの技術動向調査やコンサルティングに興味がある方】

世界のヒューマノイドの技術動向調査や、ロングリスト調査、大学研究機関も含めた先進的な技術の研究動向ベンチマーク、市場調査、参入戦略立案などに興味がある方はこちら。

先端技術調査・コンサルティングサービスの詳細はこちら

CONTACT

お問い合わせ・ご相談はこちら